- Moins de 40 % des structures sportives déclarent accueillir des personnes handicapées.

- Et seuls 2 % des clubs seraient en mesure d’offrir des activités inclusives. Un enjeu majeur pour les victimes de dommages corporels.

L’élan paralympique : une visibilité accrue et des mentalités en évolution

Les Jeux ont pourtant été un « coup de projecteur » sur la diversité des handicaps compatibles avec une activité sportive de haut niveau. Cette notoriété nouvelle a eu des retombées positives sur plusieurs plans :

- Un changement des mentalités : l’événement a démontré que la présence d’un handicap lourd n’empêche pas la pratique sportive. Il a permis la découverte de disciplines comme la « boccia » par le public handicapé.

- Une hausse des licenciés : le comité régional Île-de-France Handisport enregistre, par exemple, une augmentation de 20 % du nombre de licenciés par an. Le comité Handisport à Paris a même vu une croissance de 5 à 10 % du nombre de participants sur un an. On estime que le nombre de licenciés handisports est passé, sur le plan national, de 35 000 à 100 000 personnes.

- Une floraison d’initiatives : dans le sillage des Jeux, de nombreuses initiatives ont vu le jour. Le « Pass Sport » a aidé financièrement les personnes en situation de handicap à faire face aux frais d’une pratique sportive régulière. Le RCP, un réseau de clubs dits « para-accueillants », offre conseils et formations spécifiques pour que des associations se dotent de sections handisports. Une association comme « Novosport » invite même valides et handicapés à se livrer ensemble aux mêmes activités ou compétitions, ce qui permet, par exemple, à des parents d’enfants handicapés de partager des moments essentiels.

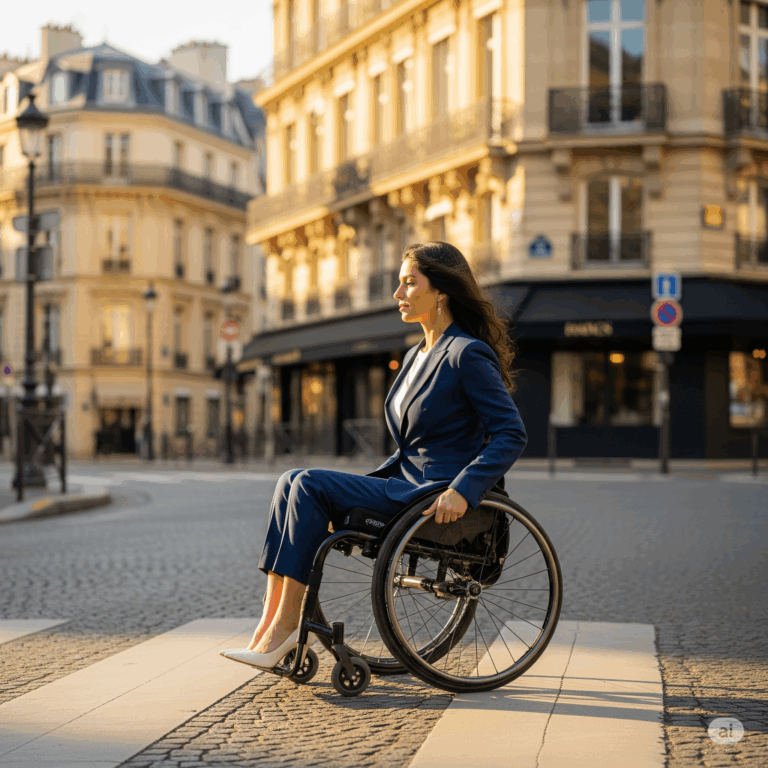

Les défis structurels : l’inaccessibilité et le manque d’offres spécifiques

Malgré ces avancées, les bénéfices des Jeux restent à nuancer. La plupart des personnes en situation de handicap restent sans activité sportive. Les 100 000 licenciés handisports ne représentent qu’une part très minoritaire des handicapés dans un pays qui compte 18 millions de licenciés sportifs. Le principal obstacle au développement des pratiques reste, pour l’immense majorité des personnes interrogées dans toutes les enquêtes, le défaut d’accessibilité des infrastructures.

Et même, lorsque les clubs sont accessibles, l’offre de pratiques ou de matériel technique adapté reste très insuffisante. Des disciplines comme le basket fauteuil, par exemple, ne sont pratiquées que dans deux clubs adaptés à Paris. L’athlétisme (courses en fauteuil) n’est proposé dans aucun club parisien. Il n’y a dans la capitale qu’une seule structure proposant du cécifoot, et seulement deux pour le goalball.

L’exclusion et la discrimination systémique persistent avec une double peine pour les victimes :

L’inaccessibilité chronique des infrastructures sportives génère une profonde injustice sociale. Des milliers de personnes handicapées sont privées quotidiennement de leur droit à la pratique sportive ou contraintes de parcourir des distances considérables pour trouver un lieu adapté. Pour un enfant handicapé, c’est une véritable forme de discrimination.

Le cadre légal et la responsabilité en jeu

Le droit français est pourtant clair. L’article L100-1 du Code du sport promeut une égalité d’accès aux activités physiques et sportives, sans discrimination fondée notamment sur le handicap, en en faisant un enjeu d’intérêt général. L’article 41 de la loi du 11 février 2005 impose une obligation d’accessibilité à tout établissement recevant du public (ERP), ce qui inclut les salles de sport et gymnases. Cette obligation s’applique quel que soit le handicap (Art. R162-9 du Code de la construction et de l’habitation). L’inaccessibilité d’une infrastructure sportive peut engager sa responsabilité. De plus, en cas d’accident lié à l’activité, les clubs et associations sont soumis à une obligation de sécurité de moyens, et leur responsabilité peut être engagée en cas de faute.

La réparation intégrale du préjudice corporel, un droit pour les victimes d’un accident corporel

Pour les victimes d’accidents (accident de la route, erreur médicale, accident du travail…) dont le handicap est la conséquence d’un dommage corporel, le droit à réparation inclut l’accès au sport et aux loisirs. Devant la situation de pénurie de structures accessibles et d’offres adaptées qui caractérise encore la France, l’exercice intégral de ce droit à réparation devient un enjeu majeur.

Notre rôle est de nous assurer que l’indemnisation que vous recevrez prend en compte toutes les conséquences de votre handicap, y compris la nécessité de :

- Financer des équipements adaptés coûteux.

- Compenser la perte de chance de pratiquer une activité ou un sport.

- Réparer le préjudice d’agrément ou le préjudice permanent exceptionnel lié à ces difficultés.

Victime d’un dommage corporel avec des séquelles handicapantes ?

Votre accès au sport est limité ?

Le Cabinet Jehanne Collard et Associés se bat pour l’indemnisation intégrale de vos préjudices, y compris ceux liés à la difficulté d’exercer des activités sportives.

En savoir plus :

Accidents de la vie, accident de la route, indemnisation du grand handicap

Avocats Spécialisés Dommages Corporels, préjudice d’agrément…

Crédit photo : F. Chiche/CGPT5.